L'arte di Gwen John

Molte donne sono giustamente contrariate per il fatto che la storia della cultura annoveri meno nomi femminili che maschili.

C'è un vantaggio di millenni che difficilmente verrà colmato presto, ma per fortuna già da parecchio tempo molte figure femminili vengono riportate alle luce e (ri)valutate.

Per secoli la rosa delle artiste visive è stato molto ridotta per i suddetti motivi culturali, quando si parla di pittrici famose vengono in mente praticamente solo Artemisa Gentileschi, Berthe Morrisot, Tamara De Lempicka e l'intramontabile Frida Khalo.

Oggi voglio parlare di Gwen John, sicuramente meno conosciuta ai più.

Gwen è una postimpressionista, nasce nel 1876 e opera fino al 1933. Dopo questa data pare che non abbia più disegnato, o perlomeno non ne abbiamo prove, fino alla sua morte nel 1939.

Non ebbe la fortuna critica che meritava per svariati motivi (ci torneremo), ma la sua vita e opera merita proprio per questo di essere ricordata.

Intanto anche il suo fratello minore,Augustus, nato nel 1878, fu pittore, ebbe molto più successo e riconoscimenti di lei.

Lo vediamo gongolarsi in questa copertina del "Time" del 1928.

Oggi possiamo vedere la loro produzione col giusto distacco storico e critico e una cosa è evidente: Gwen era molto più brava di suo fratello, cosa peraltro molto onestamente riconosciuta dallo stesso Augustus, che vivrà fino al 1961.

Non possiamo certo dire che Augustus fu un cattivo pittore: i suoi ritratti presentano un'intensa ricerca psicologica e richiamano, nella pennellata vibrante e vigorosa, grandi artisti come Rembrandt.

Fu tra gli artisti più famosi della sua generazione in Inghilterra.

La sua enorme fama fu dovuta probabilmente anche alla scelta di ritrarre moltissimi personaggi celebri, che lo hanno reso popolare e quotato all'interno di quella meravigliosamente fragile bolla di incoscienza edonistica conosciuta come belle epoque.

E' molto ironico come oggi la critica lo conosca soprattutto come "il fratello di Gwen John".

Gwen che ebbe una vita molto meno fortunata del fratello, sicuramente più avventurosa.

Dal punto di vista artistico Gwen non cavalcò nessuna particolare moda mondana dell'epoca, come fece il fratello, piuttosto dialogò attivamente con le più moderne tendenze artistiche , le applicò ad una sua personale poetica ed elaborò un proprio stile, apparentemene semplice, ma in realtà molto raffinato, lavorando comunque in solitudine.

A 19 anni frequenta la Slade School of Art di Londra, l'unica scuola che ammetteva anche le donne, assieme al fratello.

Presto si stufa dell'ambiente londinese, poco stimolante per lei, e si trasferisce nella frizzantina Parigi, dove in effetti in quegli anni bisognava essere se si voleva fare arte al passo coi tempi.

A giudicare dalle sue opere, intrise di una profonda quiete e malinconia, si direbbe che Gwen abbia avuto una vita noiosissima. Nulla di più lontano dalla realtà.

"Young Woman holding a cat" 1920

Iniziò a guadagnarsi da vivere come modella , ebbe anche svariate relazioni sentimentali con uomini e donne e fu amica di Picasso, Brancusi, Matisse e vari altri artisti e intellettuali.

Dopo aver visto degli acquerelli di Cezanne disse “ sono molto belli, ma preferisco i miei”.

Probabilmente un altro dei motivi per cui non ebbe il meritato successo in vita fu dovuto anche alla sua scelta stilistica, molto sobria, in un epoca in cui molti dei suoi colleghi sperimentavano stili molto più appariscenti.

Vedremo subito che l'apparente semplicità del suo stile era in realtà frutto di uno studio rigorosissimo e non banale.

La sua tecnica pittorica consiste nell'applicazione di piccoli tocchi di colore accostati gli uni con gli altri per ottenere un preciso effetto tonale, una tecnica che ricorda da vicino il puntinismo e il divisionismo.

Osservati da vicino i suoi quadri sono degli scintillanti mosaici di macchie di colore in miniatura.

Questo approccio pittorico lo apprese dal pittore James Abbott McNeill Whistler, che le trasmise un approccio molto scientifico alla prassi pittorica.

La sua tecnica fu molto rigorosa, per scegliere i giusti accostamenti cromatici per i suoi dipinti utilizzava dei dettagliati dischi cromatici numerati che le permettevano di trovare colori che si accostassero perfettamente per ottenere l'effetto voluto.

Fu modella e amante dello scultore Rodin, una relazione tormentata e burrascosa, dopo la quale si rifugiò nel cattolicesimo e iniziò a condurre una vita molto più tranquilla.

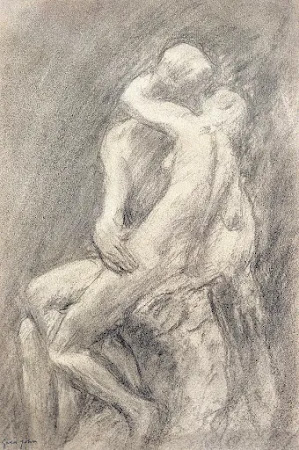

bozzetto del "bacio" di Rodin, di Gwen John

Nel 1913, dopo la conversione al cattolicesimo in seguito alla rottura con Rodin, Gwen John realizza una serie di dipinti religiosi commisionatale dalle Suore Domenicane della Carità, nelle quali ritrare la fondatrice dell'ordine Madre Marie Pouseppin.

Un ritratto ripreso dal ritratto ufficiale della suora fondatrice, che riproduce utilizzando il suo stile pittorico, con colori più tenui, una composizione piramidale più monumentale che da lì in poi utilizzerà per molte suoi ritratti di donne.

Nel ritratto della John, prima ancora di vedere una religiosa, vediamo una donna che ci guarda con un sorriso malinconico.

Molto lontana dal modello originale a cui fa riferimento, dai toni cupi e dall'atmosfera un po' inquetante (personalmente mi ricorda una strega).

Gwen non fu certo la prima artista della storia dell'arte, e nemmeno del XIX secolo, dato che già all'interno del movimento impressionista si annoverano diverse donne.

Si colloca tuttavia in un momento storico molto importante per l'emancipazione femminile, erano gli anni delle suffragette.

Il fatto di essere una donna che dipinge esclusivamente donne (e scene di interno) in quel preciso frangente storico, rende l'opera della John ancora più interessante.

Il mondo femminile per la prima volta è raccontato dall'interno, è visto con gli occhi e i pennelli di una donna, alla quale evidentemente interessa mostrare degli aspetti diversi da quelli che potrebbero interessare ad un pittore uomo.

Personalmente non credo che le differenze di genere influenzino lo stile o la poetica di un artista, e dunque sarebbe sciocco affermare che solo un'artista donna possa rappresentare artisticamente al meglio il mondo femminile.

Rimane il fatto che per secoli la rappresentazione femminile del femminile era stata molto limitata e finalmente in questi anni il mondo dell'arte inizia a registrare molte testimonianze pittoriche provenienti da quel 50% abbondante dell'umanità che fino ad allora non era riuscito ad esprimersi.

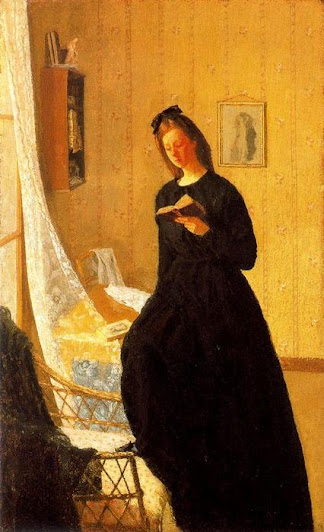

Le donne di Gwen sono sempre rappresentate in momenti di tranquillità e immerse in un'atmosferica malinconica.

"Ragazza nuda" 1909/10

"Signora che legge" 1910/11

"Ragazza seduta con vestito blu a pois" 1914

Le tranquille donne che leggono dei dipinti della John hanno dunque un importante valore politico.

Sembrano fare da contraltare alle manifestazioni più rumorose, come a suggerire che la vera rivoluzione le donne possono già iniziarla da sole, inizando ad accrescere la loro cultura, fondamentale prerequisito per essere indipendenti, prima ancora che i tanto agognati diritti vengano finalmente ottenuti.

Esattamente come ha fatto Gwen John con la sua vita e la sua opera.

Marco Lanza

post scritto nel novembre 2021, ampliato nel marzo 2023

%202.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

Commenti

Posta un commento